ODAITO NEST おだいとうネスト

-野付半島まで10分の個室ゲストハウスー

ODAITO NEST おだいとうネスト

-野付半島まで10分の個室ゲストハウスー

道東は北海道の中でも冷涼な気候なので避暑地として人気です。

冷涼な気候にも関わらず日本でいちばん最初に太陽を見る日照時間の長さから、短い夏を旺盛に枝葉を伸ばし花を咲かす植物たちを見られます。

豊かな森林から流れ込むミネラルに育てられる海産物。

アザラシやラッコ、クジラやシャチも見られる、そんな大自然をそのまま残す道東エリアは、北海道観光の目玉といえるでしょう。

ビルに囲まれた都市部が熱射に喘いでいるとき、道東では何万本の花が咲き揃い、たくさんの海鮮を楽しむことができます。

ここでは、単に観光地を紹介するのではなく、夏だからこそ楽しめる道東のスポットやイベントを紹介します。

食に花に、アクティビティに、とくとご堪能ください。

この記事はかなり長いので、ブックマークをしていつでも見られるようにしておくことをおすすめします!

世界遺産の知床半島へのアクセスは斜里町ウトロと羅臼町の2つのルートがあります。

大型バスの定番ツアーとして賑わうウトロに対して、比較的静かなのが羅臼ルートです。

人の少ない分、刷り込み7の情報に惑わされない本当の知床をじっくりと堪能できるでしょう。

羅臼ならではのダイナミックな自然、羅臼でしか味わえない味を楽しみましょう。

知床半島の西側に位置する斜里町「ウトロ」と羅臼町は、全長約24kmの国道334号線(通称「知床横断道路」)で結ばれています。

毎年11月上旬~4月下旬までは冬期間通行止めとなることから「日本一開通期間の短い国道」とも呼ばれています。

開通後であっても気象条件によっては通行できる時間に規制がかかります(5月でも路面凍結で通行止めになったりするので注意)。

知床峠は、そんな「通れるだけでもラッキー」の知床横断道路の中間地点となる標高738mの最頂部に位置し、展望台や無料の駐車場が完備されている人気の観光地です。

車を降りると目の前には羅臼岳が迫り、展望台から羅臼側を望むとオホーツク海の向こうに国後島が見えます。

国後島は羅臼町から根室海峡を挟んで直線距離で26kmのところにあるので、知床峠からでも肉眼ではっきりと見ることができますよ。

春は一面の新緑、夏は深みを増した緑、秋は黄色や赤に色づく紅葉と、季節ごとの自然の美しさが味わえますが、とくにおすすめなのが星空観賞。

町から遠いので人工の光の影響を受けず、山ならではの済んだ空気により、頭上には見渡す限りの星屑が広がります。その壮大さは「天然のプラネタリウム」ともいわれるほど。

ただし、知床は8月でも平均気温が20度前後と低く、平地よりも標高が高い知床峠ではそれよりもさらに4~5℃下がるため、必ず上に羽織るものを用意しておくのがよいでしょう。

夜も通行できるようになるのは5月末頃なので要注意。

また、とくに夜間は冷え込みが厳しくなるので、季節を問わず温かい服装を心がけてお出かけください。

少しマニアックですが、羅臼湖を見るためのトレッキングもここでは楽しめます。

羅臼湖は知西別岳の麓、行程に大小4つの沼を擁する最奥の地にあります。

以前までは地元の人もなかなかたどり着けない未開の地でしたが、現在はトレッキングルートが整備されており、登山道入り口から往復約6km(3時間)の登山が楽しめます。

羅臼湖周辺は標高700m前後ながら緯度が低いため、本州中部の2,000~2,500mクラスの山に相当する環境となっており、トドマツやハイマツ、ダケカンバなど寒さに強い高山植物が多く自生しています。

また、キタキツネやエゾシカ、ヒグマなど北海道を代表する固有種の生息地であり、国の天然記念物に指定されているオジロワシの繁殖地でもあります。

高山植物やそこに息づく昆虫などをキタキツネやエゾシカが食べ、そのエゾシカをヒグマやオジロワシが食べる。そして、食べ残しや糞は土壌に返って植物たちの養分となります。

豊かな自然に暮らす動植物たちの食物連鎖は、知床が世界自然遺産に登録された理由のひとつでもあり、羅臼湖のトレッキングではこうした自然の営みを間近で感じられる絶好の機会といえるでしょう。

トレッキングルートは登山道入り口から近い順に二の沼、三の沼、四の沼、五の沼と巡っていきますが、三の沼の奥に鎮座する羅臼岳が沼に反射して映し出される「逆さ羅臼岳」は非常に絶景です。

さらに奥まで進むと、手前に配置された展望デッキから、湿原に囲まれた羅臼湖の姿を一望できます。

なお、羅臼湖トレッキングはトレッキングルートがあるものの、ヒグマ対策などの安全面を考慮するのであればガイドツアーに申し込むことが環境省から推奨されています。

また、アップダウンはありませんが、ぬかるみや水たまりを進むので高低差以上に疲労します。時期によっては残雪もあり、初心者では難しいことも。

そのため、軽登山ができるくらいの体力は必要となります。不安な方はガイドに参加するのが無難です。

貴重な高山植物の保護の観点から長靴での登山が必須などルールがあるので、個人で入山するときは必ず「知床羅臼ビジターセンター」に立ち寄りましょう。

自然豊かな知床の海には、たくさんの動物や野鳥が集まります。

4月下旬から、羅臼から出航する観光船に乗ってクジラやイルカを見るホエールウォッチングはとても人気で、羅臼沖でシャチやクジラ、イルカといった動物が見られます。

これだけ多くの動物に遭遇できるのは世界的にも希少な場所だそう。

主なクルーズ会社と運航期間は以下の通りなので、ホームページを確認し、気になるところで予約をしてみるといいでしょう。

| 特徴 | 運航期間 | ホームページ | |

| 知床ネイチャークルーズ | 定員80名と50名の2隻の船を使用。最新型のエンジンを搭載しているので、振動が少なく快適。 | 4月下旬~10月中旬 | https://www.e-shiretoko.com/ |

| 知床・羅臼観光船はまなす | 船長は漁師歴20年、千兆歴16年の大ベテランでクジラやシャチが大好き。 | 4月末~9月 | http://rausu-cruise.com/wp/ |

| 観光船アルランⅢ世 | 使用する「アリランⅢ」は、羅臼で最速の観光船。いち早くクジラを発見できます。 | 4月下旬〜10月中旬 | https://shiretoko.life/ |

春は羅臼ではホエールウォッチングだけでなくヒグマウォッチングもできます。

知床岬周辺は世界有数のヒグマの高密度生息域のため、高確率でヒグマと遭遇できます。

道端では遭遇したくないヒグマですが、遠くからなら見てみたいという人もいるでしょう。

ヒグマクルーズは羅臼町の相泊港を出港後、北上し、知床半島の先端にある知床岬で折り返すクルージングのプランです。

ヒグマ以外にもイルカやクジラ、アザラシなど、船上から多くの野生動物が観察できるだけではなく、陸路での到達ルートが確保されていない知床岬は船でしか近づくことができないため、人の手による開拓がされていない原始の世界を楽しむこともできます。

なお、ヒグマは自然の生き物なので必ず出会うことができるとは限らないことに注意してください。

ヒグマクルーズを行っている会社は以下の2社です。

| 特徴 | 運航期間 | ホームページ | |

| 知床らうすリンクル | 知床の海を知り尽くした漁師さんが出す小型ボートで、知床岬に向かいます。小型ボートならではの臨場感が味わえます。 | 要問い合わせ(4月15日~) | https://shiretoko-rausu-lincle.com/detail_Higuma.html |

| 知床クルーズ 英人丸 | ヒグマが高確率で出没する「ルシャ川」付近まで、漁師歴40年以上のベテラン船長が案内します。 | 4月上旬〜10月中旬 | http://hidetomaru.com/cruising.html |

羅臼といえば羅臼昆布。

「羅臼昆布フェスタ」は「みて・さわって・たべて」をコンセプトに例年7月第2週目の週末に開催されています。

羅臼の道の駅の裏にある「本町通り」の活性化と羅臼昆布の普及のために2014年にスタートしました。

黒ハモ丼や海鮮丼、昆布料理など地場産の海産物を満喫できるのはもちろん、羅臼昆布が商品になるまでの作業工程を体験できます。

昆布は日本料理の出汁に欠かせない食材で、料理の縁の下の力持ち的な役割を担います。そんな羅臼昆布の漁を、さらに縁の下で支える浜の母ちゃんたちが主役の「羅臼昆布フェスタ」です。

7月に羅臼に行く方は、ぜひ候補に追加してください。

知床半島ウトロエリアは日本有数の観光地の一つです。

夏になると、手つかずの自然と冷涼な空気を求めて多くの観光客が訪れ、毎年のように来道するリピーターも少なくありません。

訪れるたびに新しい発見があるというのが理由です。

夏は祭りのシーズンでもあり、地元の方と等身大のお付き合いができる絶好のチャンスです。

地元の方しか知らないコアな情報で行きたいスポットが増えるかも知れません。

訪れるたびに深まる知床ウトロの旅、ダイナミックな自然と花とお祭りをご紹介します。

羅臼のクルーズとは異なりウトロのクルーズは知床半島の荒々しい自然を感じられます。

ウトロ港から出港する観光クルーズ船は、運行する観光クルーズの会社によってコースや船の大きさに違いがあります。

コースは大きく分けて、

の3つで、このコースはどのクルーズ会社もだいたい同じです。

知床観光船おーろらのコース

船には大型観光船/クルーズ船(小型船)の2つがあります。

大型観光船は比較的揺れが少ないため、船酔いしやすい人や落ち着いて知床半島の自然を満喫したい人に向いています。

一方のクルーズ船は、揺れをダイレクトに感じますが、大型船よりも岸の近くまで寄れるので、ヒグマやエゾシカと遭遇したときはより間近でその姿を見ることができます。

知床半島の西側に位置するウトロと東側の羅臼は、同じ半島を二分しているものの、その魅力は大きく異なります。

火山活動によって形成された知床半島の西側は、ロシアからの季節風や海流にのった流氷に浸食され、100m以上の断崖絶壁が続く景観となっています。

一方の東側は、流氷が緩やかに流れるので海岸線は西側に比べるとなだらか。

クルーズ船から眺める知床連山

カムイワッカの滝

そのため、ウトロ港から出港する観光クルーズでは、このように東側(羅臼側)と比べワイルドで荒々しい剥きだしの自然を眺められます。

知床五湖は、斜里町の国立知床公園内にある5つの湖の総称で、「知床八景」のひとつです。

原生林のなかに佇み、知床連山や周囲の木々を湖面に移すその様子は、訪れた人に静寂や安らぎを与える場として人気です。

特に春は知床連山には残雪があり、非常に美しい景色を眺めることができます。

そんな知床五湖の散策方法には、高架木道と地上遊歩道の2つがあります。

全長約800mと短く、段差がない高架木道は、車椅子やベビーカーでも利用が可能のバリアフリー設計。

ヒグマ対策に電気柵が張り巡らせられているので、ヒグマの出没の有無に関係なく開園から閉園まで無料で通行ができますが、知床五湖のうちの一湖しか行けません。

気軽に知床の自然を楽しみたい方や時間がない方は、高架木道のコースがおすすめです。

一方、地上遊歩道は小ループと大ループの2つのコースがあり、小ループは二湖から一湖を巡り、大ループでは五湖すべてを巡ります。

地上遊歩道は木道ではなく森の中を歩くのでこのような自然を間近に感じることができます。

そして、高架木道とは異なり、すべての木道を歩けるのもポイント。

地上遊歩道からしか見られない湖

どちらも事前に10分程度のレクチャーを受ける必要がある上、ヒグマの出没状況によっては散策が中止されることがあるので注意してください。

また、ヒグマの活動期に当たる5/10〜7/31の期間は、知床五湖登録引率者のガイドツアーへの参加が義務が義務付けられます。

数ある知床観光スポットのひとつとして常に上位にランクインされる「カムイワッカ湯の滝」

知床連山・硫黄山から流れ出る源泉がそのまま天然の露天風呂になるという野趣あふれるアドベンチャースポットとして知床随一の人気を誇ります。

あまりの人気に風化が進まないよう、さまざまな規制がある点には留意しておきましょう。

例年、道道93号線の規制が解除される6月1日〜10月31日まではアクセス可能となっていますが、7〜8月にかけての約1ヵ月間はマイカー規制がかかるので要注意。

また、カムイワッカ湯の滝手前11kmはシャトルバスを利用しなければなりません。

さらに、個人での沢登りはできなくなり、事前予約のツアーでのレクチャーなどを受けなければなりません。

「カムイワッカ湯の滝のぼり」ツアーでは、サケやマスのように川を遡上します。

最終目的地の「4の滝」あたりは35〜38℃という絶妙の湯加減となるため、温泉好きには垂涎もののツアーです。

カムイワッカとはアイヌ語で神の水。神の水に浸る夏の日、想像しただけでワクワクしてきます。

しれとこ斜里ねぷた祭りは青森県弘前市と斜里町が友好都市となったことで1983年に始まった知床最大の祭りです。

例年7月の中旬に開催され、12基余りのねぷたが町内の目抜き通り約2.5kmを練り歩きます。

日中には商店街を中心に「しれとこ夏まつり」が、また、お囃子が集まる「ねぷた囃子フェスティバル」も開催され、町中が大賑わいとなります。

「しれとこ斜里ねぷた祭り」のそもそもの始まりは1807年の津軽藩士の北方警備による殉難事件からです。

100名のうち72名が死亡し、1972年に津軽藩士殉難慰霊碑が建立されました。これが縁となり、弘前市との交流が始まったといいます。

日本列島の中では北国としてひと括りにされますが、近いようで遠い弘前市と斜里町、歴史を知ればそれぞれを旅する意味が深まります。

「ゆりの郷こしみずリリーパーク」はその名の通り、一面に色とりどりのユリが咲く観光花畑です。

広さ13haの園内に世界のゆり100品種、約700万株のゆりを栽培しています。

品種によって咲く時期が異なるため花期は長く、7月中旬から9月にかけて鑑賞を楽しめます。ただし、ユリを楽しむのであれば8月上旬までに行くのがおすすめです。

訪れるたびに新しいゆりと出逢えるでしょう。

散策路を歩いて30分ほどで園内を1周できますが、運転手付きのカートでの散策も可能です。

入口の前では生花や地場産の野菜が販売されています。

せっかくなので、ゆり根を使ったソフトクリーム「ゆりソフト」もトライしてみましょう。

世界遺産知床半島の玄関口ともいえる標津町から野付半島。

スケジュールの詰まった旅行ではつい見逃してしまうのでしょうが、実は知床に負けず劣らず素晴らしい観光スポットがたくさんあります。

野付半島原生花園は、半島の先端にある野付埼灯台を中心としたエリアに広がる花園です。

5月のネムロタンポポやクロユリに始まる花々の競演は6月にセンダイハギ・ヒオウギアヤメが加わり、7月〜8月のハマナスやエゾカンゾウでピークを迎えます。

野付半島といえばこの世の果てのようなトドワラ・ナラワラがあまりにも有名ですが、朽ちゆく自然と今を盛りと咲き誇る花々とのコントラストに生命の循環を感じる方は少なくないでしょう。

尾岱沼観光船は、尾岱沼漁港を発着場とするオホーツク海洋ツアーです。

毎年5月から10月にかけて野付半島へ行くコースやアザラシウォッチング、トドワラを楽しむコースなどさまざまです。

遠くに野付半島を望むことができます

アザラシウォッチングツアーで見られるアザラシちゃん

また、2024年は中止になりましたが、5月から7月にかけては野付半島の先端にあるアラハマワンドで大粒のアサリを掘る「アラハマワンド潮干狩りコース」も航行されます。

多彩な楽しみ方ができる尾岱沼観光船ツアー、道東観光の超穴場です。

クルーズの予定や様子は公式Xでチェックすることができます。

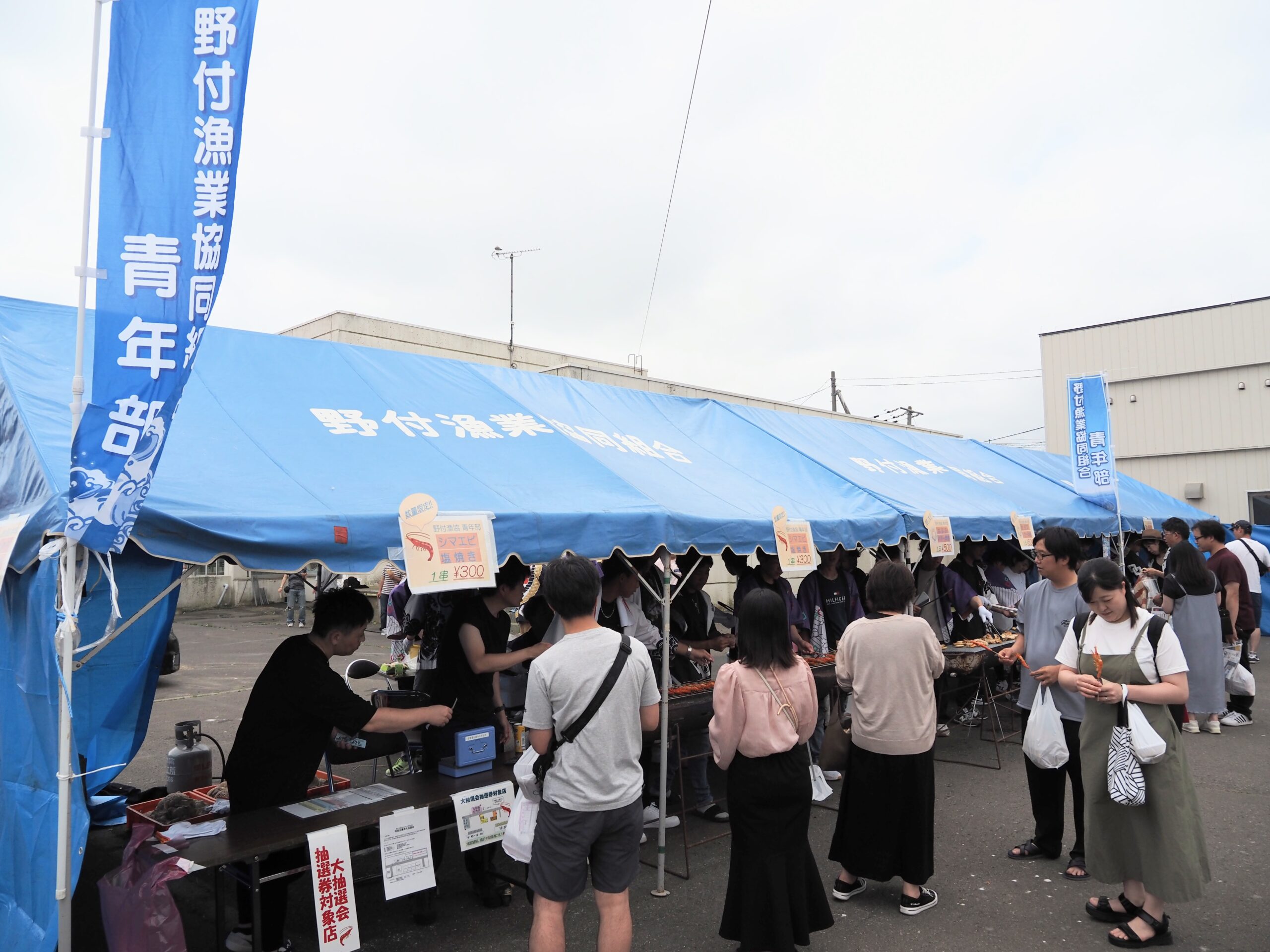

「尾岱沼えびまつり」は名物北海シマエと巨大アサリをメイングルメとした道東屈指のグルメイベントです。

毎年6月の最終日曜日に開催され、地元の漁師やお店が料理を提供し、さらに、エビすくいにアサリすくい、、歌謡ショーなど盛りだくさんの内容で日本全国から多くの観光客を集めます。

折も折、傍らではシーズンに突入した打瀬船による北海シマエビ漁が始まっています。

ただし、年によっては十分な量が穫れず中止になることもあるので、自治体のホームページ等で確認しましょう。

2004年に北海道遺産として指定された打瀬船。

ロマンティックなネーミングとゆったりと幻想的な光景から、トドワラ・ナラワラと並ぶ野付半島観光の目玉となっています。

打瀬船は、6月下旬から解禁になる北海シマエビ漁のため、朝6時に港を出ます。

早朝の急激な温度変化による朝霧が漂い、海面にうっすらとおぼろな船影を映し出す光景はこの世のものとは思えません。

野付半島のもう一つの観光目玉トドワラ・ナラワラが「この世の果て」と呼ばれるのと同様、まるで「この世の果て」への道案内のように旅人を誘います。

燃料も電気も使わず、自然の風だけを頼りに網を引く漁法は、シマエビの餌となるアマモを傷つけないための先人からの知恵の継承です。

自然を損ねず、自然を利用して生活する野付の人々の気概が感じられます。

北国に暮らす人々の、朝霧に浮かぶ静かな気概、野付半島の夏の風物詩をぜひご覧ください。

ポー川史跡自然公園は「北海道開拓以前の文化的景観を体験・体感できる場所」として設立された自然公園です。

公園ですが、冬の間は入ることができず、例年4月末から11月までが開園期間となっています。

一万年の昔の人々の暮らしを今に伝える国指定の史跡「伊茶仁カリカリウス遺跡」と、国の天然記念物に指定されている「標津湿原」が見事な調和のもとに保存されています。

園内の竪穴住居や番屋の跡は、この地が生活に適した場所であったことの証しです。

それは今に受け継がれ、人と自然の共存のお手本となっています。

ポー川史跡自然公園は人と自然の共存を歴史的観点から学べるあまり知られていない稀有な観光スポットです。

園内には推定樹齢500年以上の巨大なミズナラがあり見応えがあります。ミズナラを見る場合合計2時間程度とされていますが、1時間あれば十分回れる広さだと思われます。

ポー川のカヌー下りやガイドウォークも体験できるので、興味がある方は標津町観光協会ホームページより予約ができます。

「なかしべつ夏祭り」は道東屈指の夏のビッグイベント、酪農の町中標津町で8月に開催されます。

盆踊りのやぐらから広がる6,000個以上の提灯は日本一ともいわれ、酪農の町の夏の夜を幻想的に彩ります。

YOSAKOIソーランステージや大通パレード、コスプレ・仮装盆踊りなどイベントも盛りだくさんです。

目玉は、参加者全員での「牛乳で乾杯!」です。

地場産の搾りたての牛乳を味わう機会は、人生においてそう多くはありません。昨今の牛乳消費の低迷打開の一助ともなるでしょう。

提灯には1つ1つ名前があり、子や孫の誕生や入学・卒業の記念、旅人の想い出などさまざまなアニバーサリーに個人や企業から寄贈されてきたものです。

思いの詰まった提灯はその数6,000個を超え、日本全国から多くの人を集める夏のイベントの目玉となりました。

広大な酪農地帯の夏の夜に浮かび上がる6,000個の提灯の灯り、それは決して「真夏の夜の夢」ではありません。

それぞれのアニバーサリーの灯りの積み重ねです。

あなたもアニバーサリーの提灯を、中標津で灯してみませんか?

根室エリアの夏の最高気温の平均は20℃前後です、猛暑日とは無縁のエリアです。

身の閉まった海産物が旬を迎えまる時期ですので、根室の海産物をお腹いっぱい楽しめます。

夏の根室エリアの大自然の観光と食のイベントをご紹介します。

根室フットパスはかなりマニアックですが、道東でもあまり体験でき場所がないのでご紹介します。

フットパスとは、誰もが自由に散策できる公共の散歩道をいいます。

歩く権利を大事にするイギリス発祥のウォーキング文化であり、人々は土地の所有権に関係なく自然の中を歩き、野生動物や花々を観察し風景を楽しみます。

根室フットパスとは、以下の3つの各地域をつなぐ約42.5㎞のフットパスです。

それぞれ別ルートで設定されているので、すべてを歩く必要はありません。

5人の寛容な酪農家によるAB-MOBITという組織が、それぞれの牧場敷地内を解放し、ルートが形成されました。

厚床パスの「もの思いにふける丘」、別当賀パスのフレシマ湿原、釣り人垂涎のポイントを網羅する初田牛パスなどそれぞれに特徴があり、楽しみ方もさまざまです。

なお根室フットパスを歩くには、近くにある伊藤牧場で通行証の購入(300円)が必要です。

また、「別当賀パス」は途中にある扉を開けるための鍵もここでもらわなければなりません。

北海道観光はレンタカーでの車窓風景を楽しむケースがほとんどかも知れませんが、歩いてしか気付けないことはたくさんあります。

ガイドブックやネット検索の情報から入る旅ではなく、自ら歩き、自分の感性に身を委ねる旅は根室フットパスでしか体験できません。

落石ネイチャークルーズは、根室半島の付け根にある落石港から出航する海洋観光です。

運航期間は6〜9月と1〜2月、地元漁師の操る漁船に乗って北海道天然記念物に指定されているユルリ・モユルリ島を眺めながら約2時間半かけて航行します。

ラッコやアザラシなどの海洋動物の観察から希少な海鳥のエトピリカやケイマフリなどのバードウォッチングも楽しめる極上のツアーです。

アイヌ語で「鵜のいる島」を意味するユルリ島には絶滅危惧種であるエトピリカやウトウが棲息しています。

また、かつて昆布を引き上げるため連れてこられたという馬が野生化し、たくましく生き延びています。

隣りのモユルリ島の「モ」は小さいという意味。

多くのカモメが営巣し、上空ではカモメの雛を狙うオジロワシがチャンスを伺っています。

こうした生命の連鎖を感じさせるツアーは漁師の操る漁船ならでは。

落石ネイチャークルーズは、大自然の生命のサイクルを漁師視点から見られる稀有な海洋ツアーです。

おちいし・味祭りは、落石漁協主催による海産物中心の味覚祭りです。

例年5月末から6月にかけての週末に開催されています。

落石港周辺で獲れたタコや花咲ガニ、サケ・マスなど新鮮な魚介が格安で販売され、その場で食べられるよう炭焼きコーナーも設けられていて非常に楽しめます。

根室の食を楽しめるだけでなく、ホッキ貝の早剥き競争、ホッキ貝釣り、餅まき抽選会、水族館、魚と一緒に入る水槽プール、子供広場(お絵描きコーナー・エアートランポリン・コマ回しコーナー)など、家族そろって楽しめるアトラクションが盛りだくさんです。

落石ネイチャークルーズによるユルリ・モユルリ島の遊覧航行も行われるため、食べて遊んで航行して、1日で落石のすべてを味わいつくせとてもおすすめのイベントなのでチェックしましょう。

根室の夏といえば「根室かに祭り」です。

根室名物、花咲ガニをメイングルメとしたさまざまなアトラクションが行われ、日本全国から多くの人が集まります。

カニが旬を迎える季節は地域によって異なり、根室の花咲ガニは根室のもう一つの名物、根室昆布を食べて8〜9月上旬に食べ頃となります。

「根室かに祭り」が開催されるのは、花咲ガニのいちばん美味しいこの時期です。

最初の「根室かに祭り」は1959年、こんなにも美味しい花咲ガニを、より多くの人に食べてもらいたいという素朴な気持ちから始まりました。この気前のよさは60年経った今も変わりません。

花咲ガニの特売はもちろん、茹で上げ実演会や早食い競争など、あの手この手でびっちり身の詰まった花咲ガニが振舞われます。

会場内は花咲ガニを使ったかにめしや焼きそば、ピザなど様々なオリジナル料理を楽しめます。

8月下旬から9月上旬といえば、北海道以外の地域ではまだ暑い盛りかも知れません。けれども、道東根室エリアはそろそろ「食欲の秋」の気配漂う頃合い。

夏バテの栄養補給を兼ねて「根室かに祭り」で食欲の秋を前倒ししては如何でしょう。

釧路は北海道の大都市のひとつであり、霧深く冷涼な気候から夏の避暑に訪れる方は少なくありません。

代表的な観光地である釧路湿原だけでも、一望する展望台や動物視点で歩ける散策路、ノロッコ号などの楽しみ方ができます。

海産物の旨さはいうまでもないでしょう。

夏は祭りのシーズンでもあり、安価で特産品をゲットできるチャンスです。冷涼な釧路の夏をご堪能ください。

釧路駅から塘路駅まで片道約45分、釧路川に沿って走る観光列車「釧路湿原ノロッコ号」。

春になると運行が始まる釧路湿原観光のハイライトの1つです。

35年目を迎える2024年は、4月27日~10月6日までの運行が決定しています。

車窓からは、釧路湿原の美しい景色と、エゾシカやタンチョウなどの野生動物の姿を眺めることができます。

そのまま往復するのもいいですが、「釧路湿原駅」で途中下車するのもおすすめです。

駅から徒歩約10分の「細岡展望台」からは、180°目の前に広がる釧路湿原と釧路川の雄大な景色が望めます。

細岡展望台からの広大な釧路湿原

電車の本数が少ないため、事前に帰りの時刻表を確認するようにしましょう。

温根内木道は温根内ビジターセンターを起点とする木道です。

2種類のコースがあり、外周りコースは3キロで約60分、内周りコースは2キロで約30分ほどかかります。

要所に解説板やベンチが設置されているので、植生や生物を確かめつつ休憩することも可能。

起伏のないわずか1時間足らずの散策でヨシ・スゲ湿原からミズゴケ湿原、ハンノキ林と表情の異なる風景を堪能できます。

とくに林を抜けて湿原の風景が広がるさまは圧巻、まるでアフリカのサバンナのような解放感に満たされます。

水芭蕉に似たサトイモ科のヒメカイウから始まる花々の競演は、ガマ・ミツガシワと続きモウセンゴケやヒメシャクナゲ・ワタスゲなど、湿原でしか観ることのできない希少な植生へと変わります。

6月からはエゾハルゼミが鳴き、7〜8月にはヘイケボタルの灯りに誘われることもある等身大の釧路湿原体験です。

サルボ・サルルン展望台は釧路湿原最大の湖である塘路湖をはじめ、サルルン沼、ポン沼、エオルト沼、マクントーなど大小さまざまな沼を一望できる展望台です。

国道391号沿いの入口から500mほどでサルボ展望台、さらに樹林を約800m歩いてサルルン展望台があります。

緑に満ちた広大な釧路湿原と空の青さを映す湖沼群を一望し、夏には湿原の中をのんびり走るノロッコ号、冬には煙を吐いて走るSL冬の湿原号を撮影できる絶好のスポットとして撮り鉄ファンにも根強い人気があります。

サルボ展望台からの展望

サルルン展望台からの眺望

旅行会社のツアーには組み込まれていないため、ほぼ混雑することはありません。

知る人ぞ知る「サルボ・サルルン展望台」は、釧路観光の穴場として押えておきたいスポットです。

ただし、小さな丘を30分ほど登るので、無理はしないようにしましょう。

温泉街として知られる阿寒湖周辺は山と湖の景勝地でもあり、ほんの少し足を運ぶだけで絶景に恵まれ、自然の不思議な現象を目の当たりにすることもあります。

1年を通してさまざまなレジャーが企画されますが、夏の軽登山や遊覧船などはぜひとも体験したいアクティビティです。

歩き疲れたり、汗をかいたりしたら温泉で流しましょう。

阿寒湖を湖上から楽しむことができるのが、「阿寒観光汽船」の遊覧船です。

景勝地の滝口を巡り、チュウルイ島の「マリモ展示観察センター」での見学を含む、阿寒湖一周約85分のクルーズですが、マリモだけでなく、雄阿寒岳などの阿寒湖周辺のダイナミックな自然も間近に感じれられるのもポイントです。

カムイルミナの入り口。チケットを見せて入っていきます

阿寒湖畔にて、夜に開催される「カムイルミナ(KAMUY LUMINA)」。

例年5月から11月にを阿寒湖の森を歩いて冒険をする、大人も子供も楽しめる体験型のイベントです。

物語は「フクロウとカケスが、人間のためにカムイの世界(アイヌ語で神の世界)を目指す」アイヌの伝説。

イベント参加者は、アイヌの杖をモチーフにしたリズムスティックを持ち、光と音、プロジェクションマッピングで彩られた、幻想的な約1.2kmの遊歩道を進み、カムイの世界に向かいます。

白湯山展望台は、阿寒湖温泉街の南側にある白湯山の標高815mの位置にあります。

北側に阿寒湖と雄阿寒岳の壮大なパノラマを一望、南に雌阿寒岳も望める絶好のロケーションの展望台です。

アクセスは、阿寒湖畔スキー場中腹の「白湯自然探勝路」から「阿寒湖畔展望台」を経て往復約90分ほどです。

道中、希少な高山植物や野鳥との出会いはもちろん、ボッケと呼ばれる泥火山を見ることもできます。

ボッケとはアイヌ語で煮え立つを意味し、泥が火山ガスと一緒になって噴き出している状態です。

夏の早朝に登ると、朝霧が雲海となり湖を覆い、幻想的な雰囲気を醸し出します。

津別・美幌・弟子屈にまたがる摩周・屈斜路湖エリアは峠が多く景観に恵まれた観光スポットが随所にあります。

夏の早朝は霧深く、雲海の撮影や緑豊かな山稜と空を映す湖とのコントラスト、希少な高山植物や野鳥、魚の遡上など被写体には事欠きません。

誰もが撮りたくなる、表情豊かな摩周・屈斜路湖エリアの夏、ご堪能ください。

アイヌ語で「カムイトー(神の湖)」の名を持つ「摩周湖」。

最大水深212mのカルデラ湖である摩周湖は、世界レベルの透明度を誇り、湖面の深い青色は「摩周ブルー」と呼ばれています。

摩周湖を見るのであれば第一展望台が最もメジャーであり、レストハウスでお土産を購入することもできます。

2022年には「摩周湖カムイテラス」が新たにオープンして、オリジナルの摩周ブルーソフトや摩周霧ソフトを味わいながら、神秘的な摩周湖の景色を楽しめます。

ここではその美しい絶景から、星空観察会やフォトウエディングなども行われています。

「第三展望台」は、第一展望台より標高が高い位置にあるため、摩周湖のほぼ中央に浮かぶカムイシュ島を眼下に迫力ある景色が楽しめます。

摩周湖を背に向けると、硫黄山や藻琴山を臨むことができます。こちらも忘れずに見ておきましょう。

個人的には第一よりも第三展望台のほうが断崖を望むことができ、北海道の絶景らしい風景を感じることができるので、おすすめです。

屈斜路湖を囲むようにある外輪山には、それぞれ異なる魅力を持つ美幌峠と津別峠があります。

美幌峠は標高525mに美幌峠展望台があり、展望台に隣接して「ぐるっとパノラマ美幌峠」という道の駅もあります。

展望台までの道は道幅が広く、カーブもそこまできつくないので走りやすく、眼下に見える屈斜路湖を楽しみながらのドライブができるでしょう。

峠の頂上からは、ぽっかりと中島が浮かぶ屈斜路湖を上から眺められ、天気が良い日には硫黄山や知床連山も肉眼で確認できます。

その景色はまさに絶景。

これに対し、津別峠は外輪山では最も標高が高く、津別峠展望施設がある場所は標高947mとなります。道中は道幅が狭く、くねくねとカーブが多いので、道中に景色を楽しむ余裕はそこまでないでしょう。

しかし、辿り着いた先からは、日本一大きい屈斜路湖を包み込むように続く阿寒連峰の稜線と、その奥の雄大なオホーツク海まで一望できます。

さらに、どちらも春から秋にかけての早朝は、雲海が見られる絶好のポイントです。

美幌峠の場合、屈斜路湖の湖上に雲海ができると雲海を間近で見られますが、埋もれてしまうと景色は楽しめません。

一方で、津別峠で見られる雲海は、太平洋沿岸で発生した海霧が風に運ばれたもの。

気象条件によっては、遠くの山頂を残して周囲が雲に飲み込まれ、地平線まで続く大雲海が広がる絶景になります。

また、津別峠のほうが標高は高いため、雲海を見られる可能性は高くなります。

さくらの滝とは、桜の季節が美しいことはもちろんですが、多くのサクラマスが滝越えのジャンプをしている姿が頻繁に観られることから呼ばれるようになった滝です。

江鳶山(えとんびやま)の西側を流れる斜里川の上流、札弦(さっつる)市街から南に約7kmの場所にあります。

サクラマスとは、渓流の女王と呼ばれるヤマメが海へ出て大きく成長し、産卵のため川を遡上するサケ科の魚です。

遡上シーズンは道東の桜の花びらが散る6月から9月上旬にかけて。

サクラの花の命を引き継ぐように高さ3mもの滝へ果敢に挑みます。これだけ大きな滝を越える遡上シーンは、世界的にも珍しいということです。

力強さとタイミングと場所、運を味方につけても、滝越えに成功するサクラマスはほんのわずか、1万匹のうち成功するのは5%ほどといわれています。

自然の厳しさ、自然な淘汰を目の当たりにし、何を想うかは人それぞれです。サクラマスの旺盛なチャレンジに自分を重ねる方もいれば、自然とは何か改めて考える方もいるでしょう。

巡る生命の厳しさと美しさに魅入る「さくらの滝」へ、ぜひサクラマスの応援にいらしてください。

定番の観光スポットである硫黄山の麓にイソツツジの群落が広がり、6月に花の盛期を迎えます。

日本最大ともいわれるイソツツジ群落のハイライトは北端にあるイソツツジテラス周辺、白い綿帽子のような花で埋め尽くされる光景は圧巻です。

植生は見事に棲み分けされ、イソツツジ群落の先はハイマツ帯となり、草木1本だに生えない裸の山、硫黄山へと続きます。

イソツツジの他にみられるのはガンコウランやハナゴケなど、いずれも高山植物と呼ばれる希少な花です。

硫黄山の自然や植生について詳しく知りたい方は、近くの川湯エコミュージアムセンターまで足を延ばすとよいでしょう。

そのすぐそばを流れる川は温泉です。無料で利用できる足湯があるので、歩き疲れたらじっくりと癒してください。

厚岸・浜中エリアの夏は花に満ち溢れています。

全国的な知名度を誇る「あやめが原原生花園」に霧多布湿原のエゾカンゾウなど、見渡す限りの花畑が続きます。

広大な花畑を横目に海産グルメを味わうイベントも催され魅力満点です。

「花より団子」とは昔のことわざですが、夏の厚岸・浜中エリアは「花も団子も」満喫できます。

あやめが原原生花園は、厚岸町市街地から南東へ12km、太平洋に突き出た断崖上に広がる日本最大のヒオウギアヤメ群生地です。

見頃は6月中旬から7月上旬にかけて、花の香りに誘われてアクセスできるほどの盛期を迎えます。

100haの原生花園はヒオウギアヤメの紫の大パノラマとなり、時折コントラストのように黄色のキリンソウやキンポウゲが顔を覗かせます。

「あやめが原原生花園」では、例年、花の時期に合わせて馬が放牧されます。

理由は、馬にヒオウギアヤメ以外の草を食べてもらうためです。

馬は、嫌いなヒオウギアヤメ以外の草を見事に食べつくし、地球にまったく負荷のかからない除草をしてくれます。

馬とヒオウギアヤメと海と空、よい写真が撮れそうです。

霧多布湿原は浜中町にある総面積約3ha、国内5番目の広さを誇る湿原です。

6〜7月にピークを迎えるエゾカンゾウの大群落を始め、ツルコケモモやガンコウラン・ワタスゲなど、約300種もの花が自生しているといわれ「花の湿原」とも呼ばれています。

約5000年前までは海底だったという地層は、低層から高層までさまざまなタイプの湿原が見られ、1922年に中心部の泥炭で形成された高層湿原部分803 haが天然記念物に指定されました。

1993年にはラムサール条約に登録、2001年に北海道遺産の一つとなります。

稀有な地層と霧深い冷涼な気象が育んだエゾカンゾウの大群落と300種の花々。

アイヌ語のキタプへの当て字として用いられた霧多布は、まさに的を得た表現といえるでしょう。

北海道浜中町の先端、太平洋に突き出た霧多布岬。ここでは、6〜7月にかけて咲き誇るエゾカンゾウが、岬一面を黄金色に染め上げます。潮風に揺れるその姿は、訪れる人の心を癒す美しさです。

この岬は、海・空・花が一体となった絶景スポット。

さらに運が良ければ、海岸近くでラッコが泳ぐ姿を目にすることも。波間に浮かぶその愛らしい姿は、訪れた人だけが出会える特別なご褒美です。

「キタプ」を語源とする霧多布の名は、まさにこの地の霧深い風景を表しています。湿原と並び、浜中町を象徴する花の名所として、短い夏の一瞬を彩る霧多布岬。ぜひ、自然の息吹を感じに訪れてみてください。

厚岸は牡蠣だけでなくあさりもよく捕れるのをご存知でしょうか?

厚岸湖は海水と淡水の中間の塩分を持つ汽水湖で、プランクトンが大量発生しやすい環境により、豊富な餌によって大きく味の濃いあさりが獲れる絶好の漁場。

生産量は北海道1位で、牡蠣と並ぶ名産として知られています。

そんな厚岸のあさりを、春から自分の手で掘って食べられると人気なのがあさり掘り体験です。

厚岸町のあさり掘り体験は、国道44号の道の駅「コンキリエ」や、厚岸漁業・厚岸観光協会が主催となり開催されており、2024年はコンキリエでの開催が4月1日~7月15日となっています。

厚岸漁業・厚岸観光協会主催のあさり掘り体験は、詳しい日時を厚岸観光事務局ホームページから確認できます。

味覚の春から花の夏へ、涼やかなオホーツクの風をまとう網走・北見エリアは夏に花の身頃を迎えます。

ひと掴みに手折れそうな可憐な花々の咲き揃う手つかずの原生花園から、肥料として蒔いた種が訪れる人を魅了する花畑、海へ続く花の大群落など、多様なシチュエイションでさまざまな花を楽しめます。

屋内で鑑賞する胡蝶蘭やバラとは異なる、オホーツクの自然に育まれたさまざまな花畑を紹介します。

北海道にある手つかずの原生花園の中では著名な部類に入る小清水原生花園。

網走国定公園の一部であり、オホーツク海と濤沸湖(とうふつこ)の間に形成された約8キロメートルの細長い砂丘の上に200種類にも及ぶ植物が自生しています。

原始から続く天然の花畑は4〜9月にかけて代わる代わるに色とりどりの花を咲かせます。

ピークは6月中旬から7月下旬、エゾキスゲ、エゾスカシユリ、ハマナス、ヒオウギアヤメがグラデーションのようにやさしく咲き競うさまは時間を忘れるほどに魅了されます

遠くに藻琴山や知床連山を望み、オホーツク海と濤沸湖の間を一両編成のJR釧網本線が走るなど抜群のロケーションでインスタ映えも申し分ありません。

ほとんどの観光地が「花と団子」のワンセットになっている中、「小清水原生花園」は花だけで満腹になれる数少ないスポットです。

能取岬(のとろみさき)は網走市街から北へ約10kmに位置する静かな岬です。

普段は灯台と管理事務所があるだけの静かな岬ですが、7月になるとエゾカンゾウの花がいっせいに開き、知る人ぞ知る花の観光穴場スポットとなっています。

オホーツク海に突き出た岬一帯は、網走市営の美岬牧場(みさきぼくじょう)の敷地内でもあり、放牧されてのんびり過ごす牛や馬と咲き誇るエゾカンゾウとのツーショットに魅入る方が少なくありません。

オホーツクの水平線を望む果てしないロケーションは東の知床連山へと続きます。

また、冬には網走市でもっとも早い流氷を観測できるなど、網走エリアの季節のターニングポイントに欠かせないスポットとなっています。

足元の岩礁から沖へ敷き詰められた流氷もまた圧巻。

夏のエゾカンゾウの群落とのギャップが自然の豊かさを感じさせます。

中国の大ヒット映画「狙った恋の落とし方」のロケ地としても有名です。

確かに!

ここでなら、好きな人を落とせるでしょう。

大曲湖畔園地は網走刑務所の旧農場跡地を整備した観光農園です。

全体で80haもある広大な敷地にひまわりやコスモスなどが一面に花を咲かせ、多くの観光客を魅了します。

目玉となるひまわりの見頃は初夏と初秋の2回、7月上旬から中旬には約75万本ものひまわりがいっせいに咲き、9月下旬から10月上旬にかけて約260万本が花を咲かせます。

秋のコスモスとの共演、オホーツク網走マラソンのランナーがひまわり畑の中を駆け抜ける姿も見ものですが、ひまわりといえば、やはり夏でしょう。

太陽に向かって真っすぐ花を咲かせる姿は、いつも勇気を与えてくれます。

これまで日本一とされてきた北竜町と比べても花数で勝っているという「大曲湖畔園地ひまわり畑」は、夏の道東観光でぜひ立ち寄りたいスポットです。

「はな・てんと」は天都山山頂近くの網走レークビュースキー場を、夏の間は花でいっぱいにしようと市民ボランティアの手によって整備されたフラワーガーデンです。

サルビアやマリーゴールド・ケイトウなど色鮮やかな花々が咲き揃い、天都山の麓から山頂近くまでを埋め尽くします。

約3.5haの斜面に35,000株の花が満開になる6月からは、ビューポイントを求めて多くの観光客が訪れます。

天都山の山頂ロッジからのロケーションも抜群で、眼下のフラワーガーデンが雪崩れ込むようにオホーツク海へ注ぎ、知床連山や網走湖などを一望できます。

花の見頃は6〜10月中旬、花期が長いので何度でも訪ねたくなるスポットです。

網走フロックス公園は網走市呼人地区の丘陵地にあります。

遠方からはピンクの絨毯を敷き詰めたようにも見えるフロックスの花はおよそ15万株、7月下旬から8月にかけて満開の見頃を迎えます。

2002年に地元有志が山林を開墾し1,000株のフロックスから始まった花園は、絵本の「木を植えた男」のようにコツコツと拡がり、10ha15万株となった2010年に一般公開されました。

網走湖や女満別の平野を一望できる展望ポイントもあり、花と眺望を同時に楽しめる網走の新名所としてすっかり定着しています。

フロックスの花言葉 は「合意」「一致」。

英文では「harmony」「our souls are united」すなわち、「調和」「私たちは魂で結ばれている」です。

地元有志のロマンがオホーツクの風と調和して観光客を魅了します。

「朝日ヶ丘公園」を始めとする大空町のひまわりは、長い期間、花を楽しめるのが特徴です。

なぜなら、大空町のひまわりは小麦の刈り入れ後の畑の肥料として作付けされるからです。

作付けの時期は畑によって異なるため7月下旬から咲き始めたひまわりは、順次花を咲かせ、見頃は年によりますが8月中旬まで続きます。

合わせておよそ10haもの耕作地がひまわり畑となり、約200万本のひまわりが咲き継いでいきます。

数多いビューポイントの中でもっとも人気なのが朝日ヶ丘公園展望台です。

女満別市街から4kmほど離れた高台に位置し網走湖から斜里岳、知床連山を一望、ひまわり最盛期の8月上旬から9月下旬にかけては、展望台周辺から遥か彼方までが黄色に染まります。

フランスのアルル地方にも似た乾いた青空とひまわりとのコントラストは情熱の画家フィンセント・ファン・ゴッホの絵を思わせるほどです。

情熱の画家は暑すぎるがゆえに非業の死を遂げたともいわれています。

涼やかな網走で静養していたら、また違う生涯を送れたかもしれません。

大空町の朝日が丘公園は、19世紀の画家にまで思いを馳せることのできる情熱的なスポットです。

あばしりネイチャークルーズは、道の駅「流氷街道網走」を発着場とするオホーツク海の海洋ツアーです。

例年、流氷開けの4月上旬から中旬にかけてはアザラシの群生地への「とっかりツアー」が、4月下旬から10月末はイルカやクジラを観察するクジラ・イルカ・ウミドリ ウォッチングが運航されます。

クルーズ船と友達のように泳ぐイルカの群れや、間近で見るクジラの潮吹きは大迫力。

イルカやクジラとここまで近づけるのは、100年以上昔から捕鯨基地として栄えてきた網走ならではのクルージングでしょう。

どこに行って何をしようか迷ってしまいましたか?

道東の夏は短い分、密度が濃いのが特徴です。海産物は旬を迎え、花々はいっせいに咲き揃います。

北海道特有の乾いた青空と花々とのコントラストは、手付かずの自然の織りなす芸術作品です。

人々は、花のいちばん美しいときを愛でながら、ここぞとばかりに祭りに興じます。

「美しいものがいちばん美しい時に鑑賞し、美味しいものがいちばん美味しいうちにみんなでで食べる」

これこそが道東の夏、究極のしあわせではないでしょうか?夏はぜひ、避暑だけでなく食や花を楽しみに道東へお越しください。

そして、夏でも冷え込むことのある道東では服装も要チェック!以下の記事を参考に道東旅行の計画を立ててみてくださいね。