ODAITO NEST おだいとうネスト

-野付半島まで10分の個室ゲストハウスー

ODAITO NEST おだいとうネスト

-野付半島まで10分の個室ゲストハウスー

北海道東部地方を意味する道東は、北海道広しといえど、他では見られない唯一無二の絶景が連なる魅惑のエリアです。

世界自然遺産に登録された知床半島や日本最大規模を誇る釧路湿原など、一度はその名前を聞いたことがあるであろう名所はもちろん、あまり知られていないマイナーな場所まで数多くあります。

道東はとにかく絶景スポットが多い!

そしてエリアも広大なので、あなたが気になる場所やスポットを探してみて、旅行の参考にしてみてください。

冬は流氷や美しい冬ならではの美しい景色が広がり別世界です。

そのため、この記事では、春から秋に訪れるべき絶景を実際に行った私が厳選してご紹介します。

どこもインスタ映え間違いなしの美しいスポットばかり!きっと道東旅行の参考になるはず。

この記事はかなり長いので、ブックマークをしていつでも見られるようにしておくことをおすすめします。

知床半島の西側の半分は斜里町に属し、斜里町のなかでも知床半島の西の付け根に位置するのがウトロです。

知床観光といえば東側の羅臼よりもウトロ側のほうがメジャーです。

知床国立公園や知床五湖、フレぺの滝など知床八景と称される名勝は、ウトロからアクセスしやすい場所にあるため、知床観光の拠点となる場所といえます。

オホーツク海側の知床半島は、100m超えの断崖絶壁が続く知床でも有数の景勝地です。

その断崖絶壁の中腹から、オホーツク海へと流れているのがフレぺの滝です。

夏のフレペの滝

滝といえば通常、川や湖の落差によって水が落下するさまを指しますが、フレぺの滝は地中に沁み込んだ雨や雪が地下水となって流れる珍しい滝(潜流瀑)。

大量の水が爆音を立てる滝とは異なり、しとしとと零れるように流れる様子から別名「乙女の涙」とも呼ばれています。

断崖絶壁にある滝なので、船で行かないと見られないのでは?と思いますが、湾曲した地形のため、知床自然センター裏手の遊歩道を歩いて20分ほどで到着するフレぺの滝展望台からも、はっきりとその姿を見ることができます。

クルーズ船から見るフレペの滝

また、季節や時間によって見え方が変わるので、いつ行っても美しい絶景を楽しむことができます。

秋のフレペの滝

荒く削られた岩盤から流れる水が静かに、深く澄んだ青色のオホーツク海に注がれ、崖の周辺をオオゼクロカモメやウミネコなどが飛び交い、目の前に広がる林の向こうには雄大な知床連山が見える。

そんな贅沢を一度に味わえるのは、フレぺの滝ならではです。

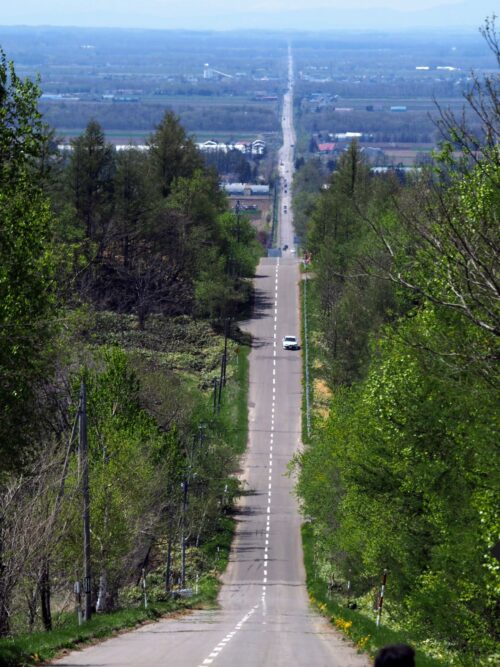

天に続く道は北海道らしい、ずっとまっすぐな天にも続きそうな道で、道東に来たら絶対に行きたい場所です。

北海道斜里郡斜里町峰浜にある全長約28kmの直線道路(国道244号~344号)のことで、高低差により道の先が空へと向かっているように見えるため、そう呼ばれるようになりました。

スタート地点は海別岳の裾野。ここから斜里町市街を抜け、さらに小清水町倉栄まで国道、農道、町道が一本道でつながっています。

ひたすら続く道は圧巻!

道の脇に防風林や農地が広がり、春は薄緑、夏は青い空と白い入道雲、秋は紅葉と、季節の移ろいとともに色彩が変化します。

一年を通じて美しい景色を楽しめますが、とくにおすすめなのが9月下旬から10月上旬の夕方。スタート地点から先の道路は真西に伸びているので、この時期は夕日が道路の延長上に沈みます。

なお、道路の方角が真西ということは夕方は逆光になるので、順光で写真を撮りたい場合は午前中に訪れるのがよいでしょう(あと観光客も少なめです)。

そしてもう一点、天に続く道の絶景を存分に味わいたいときは、斜里町から一度ウトロ側へ向かい、ウトロ方面から峰浜へ向かうルートがおすすめです。

斜里町から最短で天に続く道へ向かうと、天に続く道を下から上へ上がるルートになるので、スタート地点に到着するまでに景色が目に入ってしまいます。

やや面倒でも峰浜からウナベツスキー場の横を通ってスタート地点に行ったほうが、突然目の前に天に続く道が出現するので感動もひとしおですよ。

知床に行くならクルーズに乗りたいという人も多いのではないでしょうか?

デッキの様子

ウトロのクルーズは知床半島の荒々しい自然を感じられ、その様子はまさに絶景です。

ウトロ港から出港する観光クルーズ船は、運行する観光クルーズの会社によってコースや船の大きさに違いがあります。

コースは大きく分けて、

の3つで、このコースはどのクルーズ会社もだいたい同じです。

知床観光船おーろらのコース

船には大型観光船/クルーズ船(小型船)の2つがあります。

大型観光船は比較的揺れが少ないため、船酔いしやすい人や落ち着いて知床半島の自然を満喫したい人に向いています。

大型船の「おーろら」

一方のクルーズ船は、揺れをダイレクトに感じますが、大型船よりも岸の近くまで寄れるので、ヒグマやエゾシカと遭遇したときはより間近でその姿を見ることができます。

知床半島の西側に位置するウトロと東側の羅臼は、同じ半島を二分しているものの、その魅力は大きく異なります。

火山活動によって形成された知床半島の西側は、ロシアからの季節風や海流にのった流氷に浸食され、100m以上の断崖絶壁が続く景観となっています。

一方の東側は、流氷が緩やかに流れるので海岸線は西側に比べるとなだらか。

クルーズ船から眺める知床連山

カムイワッカの滝

そのため、ウトロ港から出港する観光クルーズでは、このように東側(羅臼側)と比べワイルドで荒々しい剥きだしの自然を眺められます。

主なクルーズ会社とコースの特徴を以下の通りです。

| 特徴 | 運航期間 | ホームページ | |

| 知床観光船おーろら | カムイワッカの滝航路、ルシャ湾航路、秘境知床岬航路の3つのコースがあり、それぞれ所要時間と料金が異なります。

大型船の「おーろら」は揺れが少ないので安心です。 |

4月下旬~10月下旬までの毎日運航 | https://www.ms-aurora.com/shiretoko/prices/ |

| 知床クルーザー観光船ドルフィン | 知床岬クルーズ、ルシャ湾クルーズ、カムイワッカの滝クルーズの3つのコースがあります。クルーズ船を使用しているので、断崖絶壁の知覚や小さな入り江まで侵入でき、臨場感が味わえます。 | GW・6月~10月初旬 | https://shiretoko-kankosen.com/ |

| ゴジラ岩観光 | 夏は知床半島ウトロクルーズ、ホエールバードウォッチングクルーズ、冬は流氷ウォーク、根室海峡クルーズと季節に合わせたアクティビティが用意されています。 | 4月下旬~10月下旬 | https://kamuiwakka.jp/ |

基本的にどの会社にも

というのが定番です。

どれでも絶景は楽しめるので、船のタイプや料金、コースなどで自分に合いそうなところを選ぶとよいかと思います。

知床五湖は、斜里町の国立知床公園内にある5つの湖の総称で、「知床八景」のひとつです。

原生林のなかに佇み、知床連山や周囲の木々を湖面に移すその様子は、訪れた人に静寂や安らぎを与える場として人気です。

特に春は知床連山には残雪があり、非常に美しい景色を眺めることができます。

そんな知床五湖の散策方法には、高架木道と地上遊歩道の2つがあります。

全長約800mと短く、段差がない高架木道は、車椅子やベビーカーでも利用が可能のバリアフリー設計。

ヒグマ対策に電気柵が張り巡らせられているので、ヒグマの出没の有無に関係なく開園から閉園まで無料で通行ができますが、知床五湖のうちの一湖しか行けません。

気軽に知床の自然を楽しみたい方や時間がない方は、高架木道のコースがおすすめです。

一方、地上遊歩道は小ループと大ループの2つのコースがあり、小ループは二湖から一湖を巡り、大ループでは五湖すべてを巡ります。

地上遊歩道は木道ではなく森の中を歩くのでこのような自然を間近に感じることができます。

そして、高架木道とは異なり、すべての木道を歩けるのもポイント。

地上遊歩道からしか見られない湖

どちらも事前に10分程度のレクチャーを受ける必要がある上、ヒグマの出没状況によっては散策が中止されることがあるので注意してください。

また、ヒグマの活動期に当たる5/10〜7/31の期間は、知床五湖登録引率者のガイドツアーへの参加が義務が義務付けられます。

そのためこれらの期間は時間にゆとりを持ってプランを考えるようにしましょう。

日本の最東北東端に位置する知床半島の中央にそびえる知床連山を境に、東側の半分の地域を占めるのが羅臼町です。

2005年にユネスコより世界自然遺産に認定された知床国立公園を始め、周辺にはオホーツク海と太平洋の大海原が接する自然の宝庫。

自然に慣れ親しんだはずの道民が「異世界のようだ」と息を飲む、絶景の楽園です。

知床半島の西側に位置する斜里町「ウトロ」と羅臼町は、全長約24kmの国道334号線(通称「知床横断道路」)で結ばれています。

毎年11月上旬~4月下旬までは冬期間通行止めとなることから「日本一開通期間の短い国道」とも呼ばれています。

開通後であっても気象条件によっては通行できる時間に規制がかかります(5月でも路面凍結で通行止めになったりするので注意)。

知床峠は、そんな「通れるだけでもラッキー」の知床横断道路の中間地点となる標高738mの最頂部に位置し、展望台や無料の駐車場が完備されている人気の観光地です。

車を降りると目の前には羅臼岳が迫り、展望台から羅臼側を望むとオホーツク海の向こうに国後島が見えます。

国後島は羅臼町から根室海峡を挟んで直線距離で26kmのところにあるので、知床峠からでも肉眼ではっきりと見ることができますよ。

春は一面の新緑、夏は深みを増した緑、秋は黄色や赤に色づく紅葉と、季節ごとの自然の美しさが味わえますが、とくにおすすめなのが星空観賞。

町から遠いので人工の光の影響を受けず、山ならではの済んだ空気により、頭上には見渡す限りの星屑が広がります。その壮大さは「天然のプラネタリウム」ともいわれるほど。

ただし、知床は8月でも平均気温が20度前後と低く、平地よりも標高が高い知床峠ではそれよりもさらに4~5℃下がるため、必ず上に羽織るものを用意しておくのがよいでしょう。

とくに夜間は冷え込みが厳しくなるので、季節を問わず温かい服装を心がけておでかけください。

少しマニアックですが、羅臼湖を見るためのトレッキングもここでは楽しめます。

羅臼湖は知西別岳の麓、行程に大小4つの沼を擁する最奥の地にあります。

以前までは地元の人もなかなかたどり着けない未開の地でしたが、現在はトレッキングルートが整備されており、登山道入り口から往復約6km(3時間)の登山が楽しめます。

羅臼湖周辺は標高700m前後ながら緯度が低いため、本州中部の2,000~2,500mクラスの山に相当する環境となっており、トドマツやハイマツ、ダケカンバなど寒さに強い高山植物が多く自生しています。

また、キタキツネやエゾシカ、ヒグマなど北海道を代表する固有種の生息地であり、国の天然記念物に指定されているオジロワシの繁殖地でもあります。

高山植物やそこに息づく昆虫などをキタキツネやエゾシカが食べ、そのエゾシカをヒグマやオジロワシが食べる。そして、食べ残しや糞は土壌に返って植物たちの養分となります。

豊かな自然に暮らす動植物たちの食物連鎖は、知床が世界自然遺産に登録された理由のひとつでもあり、羅臼湖のトレッキングではこうした自然の営みを間近で感じられる絶好の機会といえるでしょう。

トレッキングルートは登山道入り口から近い順に二の沼、三の沼、四の沼、五の沼と巡っていきますが、三の沼の奥に鎮座する羅臼岳が沼に反射して映し出される「逆さ羅臼岳」は非常に絶景です。

さらに奥まで進むと、手前に配置された展望デッキから、湿原に囲まれた羅臼湖の姿を一望できます。

なお、羅臼湖トレッキングはトレッキングルートがあるものの、ヒグマ対策などの安全面を考慮するのであればガイドツアーに申し込むことが環境省から推奨されています。

また、アップダウンはありませんが、ぬかるみや水たまりを進むので高低差以上に疲労します。時期によっては残雪もあり、初心者では難しいことも。

そのため、軽登山ができるくらいの体力は必要となります。不安な方はガイドに参加するのが無難です。

貴重な高山植物の保護の観点から長靴での登山が必須などルールがあるので、個人で入山するときは必ず「知床羅臼ビジターセンター」に立ち寄りましょう。

知床半島の中央部に位置する知床硫黄山は、現在も活火山として活動をしているため、周辺には温泉が数多く湧き出しています。

羅臼市街から根室海峡の海外線を、20kmほど北上すると見えてくるのがセセキ温泉です。

セセキ温泉

明治32年に開湯した歴史ある温泉で、アイヌ語のセセク(熱い)が名前の由来とされています。

温泉といっても、岩礁にある2箇所の源泉をコンクリートや石で囲った野性味のある造りとなっていて、入浴すると目の前の大海原と一体化したような気分が味わえます。

7月~9月の期間しか入浴できず、期間中であっても満潮時には完全に海に水没して入れないという秘湯中の秘湯です。

また、70℃近い源泉が沸き出しているので、干潮時から2時間後にならないと入れません。

なお、セセキ温泉は地元の方の私有地にあり、管理も行っています。

セセキ温泉からさらに1kmほど北上した場所にあるのが相泊温泉です。

相泊温泉

日本最東北東端にある温泉で、海岸を掘りだして作られた温泉からは、天気が良いと国後島がはっきりと見える絶好のロケーションです。

セセキ温泉と比べて海から離れているため、満潮時でも入浴ができます。

波が目の前まで押し寄せてくる状況での入浴という、ほかにはない貴重な体験ができるのが相泊温泉の醍醐味でしょう。

入浴期間は5月下旬~9月中旬頃となっており、夏場はブルーシートで囲われて男女の浴槽が別になっていますが、それ以外の時期は囲いが撤去されるため、ワイルドな入浴を楽しめます。

海の絶景もいいけれど山の絶景を楽しみながら温泉に浸かりたいという方は、知床峠から羅臼町に向かう知床横断道路沿いにある「熊の湯」がおすすめです。

熊の湯

羅臼川のほとり、知床半島の原生林に囲まれた熊の湯には、眼下の渓流のせせらぎを聞きながらお湯に浸かる男湯と周囲を板壁で囲まれた女湯があります。

露天風呂の男湯からは、季節によって緑の濃さが変わる枝葉が頭上に揺れ、秋には紅葉が色づきます。

女湯からは外の景色は見られませんが、野外の露天風呂を安心して楽しみたい場合には嬉しい配慮ですよね。

これらどこの温泉も、訪れたときは一声かけてから入るなど、マナーを守るようにしましょう。

根室海峡沿岸部の中央に位置し、日本有数のサケの水揚げ量を誇るサケの聖地・標津と、隣町の別海町にまたがる野付半島を有する地域です。

海に面していますが、中標津町を含めるとかなり内陸に入るため、海と陸両方のダイナミックな自然を味わえ、まさに「この世の果て」感を感じることができるエリアです。

野付半島は知床など周辺の観光地に比べて知名度は低く残念ですが、道東の手付かずの自然を味わえる、ぜひ訪れてほしい場所の一つです。

あまりの荒涼としたさまは「この世の果て」といわれるほどです。

しかし、北海道広しといえども、野付半島のような絶景を見られる場所は他にはないでしょう。

野付半島は全長約26キロメートルもある日本最大の砂嘴(さし)でできた半島です。

半島には砂浜、森林、海岸草原性湿地、塩性湿地、高層湿原などさまざまな植生が広がるため、多様で独特な自然環境が見られます。

そして、野付半島は北海道遺産に選定されていて、次世代に残したい北海道民の宝物として選ばれています。

定番の見どころといえば、ナラワラとトドワラです。

ナラワラとは、ミズナラなど広葉樹が立ち枯れたものをいい、幻想的な光景が広がっています。

幻想的なナラワラの光景

そして、野付半島ネイチャーセンターの遊歩道を歩いていくとトドワラを見ることができます。

トドワラとはトドマツの原っぱという意味で、かつてはトドマツやエゾマツなどの原生林が広がっていました。

しかし、地盤沈下によって海水が浸食して、立ち枯れした木々の森となりました。その枯れ木も風化によって少なくなっていて、いずれこの景色は見られなくなるといわれています。

遊歩道を進んでいくと桟橋が現れ、まさに「この世の果て」感を間近で感じることができます。

トドワラ

こうした観光スポットに立ち寄るだけでなく、両サイドを海に囲まれた野付半島はただ車で走っているだけで息を呑むような絶景に出会うことができます。

第二しべつ展望パーキングから見る知床連山

野付半島は動物も数多く生息していて、エゾシカやキタキツネ、ヤチネズミなどが生息していて、半島周辺の海ではゴマフアザラシやイルカ、ミンククジラなどを見ることができます。

特にエゾシカは必ずと言っていいほど野付半島に行くと見られますので、北海道らしい自然を求めている方にはぴったりの場所といえます。

知床連山を背景にエゾシカ

走古丹(はしりこたん)とは、根室半島の付け根にある風連湖と、根室半島の北側にある根室湾を分ける砂州を指します。

先端に向かう一本道は通称「ハマナスロード」と呼ばれており、夏になると赤紫色の鮮やかな花が道を彩ります。

秋にはススキで覆われた一面がやわらかな日の光を浴び、穂先がキラキラと風に揺れる幻想的な風景となるなど、季節によってさまざまな表情を見せてくれます。

また、左手の海側には、「三匹の子ぶたの家」と呼ばれている現在は使われていない朽ちた番屋が3軒並んでいて、緑の草原に赤いトタンの壁、奥には青い海と空が広がっている景色は、おとぎ話に入り込んでしまったような光景と、近年はインスタ映えスポットとして人気です。

走古丹の先端手前まで道路は続いており、車を降りてからは徒歩でその先に進めます。

先端からは根室湾に突き出るもうひとつの砂州である春国岱が1km先に見えますが、周囲に観光施設などはありません。

なお、走古丹の先端への道は早朝と夜間、悪天候時はゲートが封鎖されるので注意してください。

「中標津には観光地がない」なんて言われますが、開陽台は立派な絶景観光スポットです。

開陽台は中標津町市街地から、車で15分の場所にある標高271mの台地です。

西側には東京ドーム100個分の敷地面積を擁する開陽台牧場、南側は根釧平野を一望と、この辺りは酪農地帯が広がるため見渡す限りの大地が広がる風景は「緑のじゅうたんを敷いたみたい」と称されることも。

開陽台にある展望台からは周囲330度の眺望を楽しめ、「地球は丸い」ことを実感できます。

水平線が丸く見える観光スポットは多いですが、地平線が丸く見える場所は多くないので、貴重な体験ができるでしょう。

また、開陽台周辺は町の光の影響を受けにくいため、星空観測にも最適です。初夏は真上に輝く天の川、夏から秋にかけては流星群が多く見られ、圧巻の星空を楽しめますよ。

中標津町から開陽台へと向かう道路は、周辺に牧場が多い土地柄、牛乳を運ぶタンクローリーが多く走ることから、総称でミルクロードと呼ばれています。

なかでも、開陽台の東側を走る町道北19道路は、丘陵地ならではのアップダウンの起伏と、信号のない道路が6kmも続く絶好のロケーション。

インスタ映えという言葉すらなかった時代から、北海道外から訪れるライダーが先ほどの開陽台と合わせて「必ず訪れたい場所」と名前をあげる憧れの聖地でもあります。

季節や時間を問わず美しい景色が見られますが、濃い緑と真っ青な空のコントラストが目に眩しい夏の時期や、朝焼けに照らされる紅葉シーズンは絶景中の絶景です。

北海道の最東端に位置し、夏でも最高気温が20℃に届かない冷涼な気候が特色のエリアです。

平地でありながら高山地域と似た気候であり、海霧の発生によって根室独特の自然を形成しているといわれています。

根室半島の日本最東端にある岬で、本土最東端でもあるため、日本で一番早く朝日が登る場所として有名です。

それゆえに毎年元日には初日の出を拝もうと、全国から多くの観光客が訪れます。

納沙布岬の先端には、明治5年に建てられた北海道最古の灯台である「納沙布岬灯台」があります。昭和5年に改築されたコンクリート造の白い灯台が、澄んだ空の青さと深い海の青さに映える絶好の撮影スポットとなっています。

納沙布岬の朝日

また、納沙布岬からは歯舞群島が肉眼でも見え、最も近い貝殻島までは3.7kmしかありません。晴れた日には同じ歯舞群島に所属する水晶島や、国後島も見えます。

北方領土の近さを感じられる、日本最東端の岬は道東観光では欠かせない場所といえるでしょう。

落石岬は根室半島から太平洋に突き出している岬で、環境保全地域のため車で行けず、途中にあるゲート付近に車を停めて灯台までは歩いて向かいます。

海から見ると高さ約50mの海食崖ですが、駐車場から灯台へと向かう木道は草原や湿原、林に囲まれており、高さを感じません。

日本では落石岬でしか見られない国の天然記念物「サカイツヅジ」の自生地のため、5~6月になると紫色の綺麗な花畑が見られます。

鬱蒼とした森を抜けると、視界に広がるのは緑の草地と青い空、そして赤と白のコントラストが目を引く灯台のみですが、夏の時期に毎日のように発生する海霧が、苔むしたアカエゾマツから顔を覗かせるエゾシカの群れを幻想的に見せ、これらの風景はまるで「ヨーロッパのよう」と例えられます。

風連湖と根室湾を区切るように伸びている細長い砂州が春国岱(しゅんくにたい)です。

風連湖・春国岱は2005年にラムサール条約に登録されており、周辺一体が自然豊かな場所ですが、なかでも春国岱には山と渓谷を除いた北海道のすべての自然があるといわれています。

砂でできた島でありながら、樹林帯や草原、湿地、沼や川そして湖と、多様な自然環境が海岸に存在するため、春国岱を住処にする数多くの生きものたちを見ることができます。

とくに野鳥は260種類を超える数が記録されていて、日本全国から多くの人がバードウォッチングに訪れます。

また、第一砂丘には国内最大級のハマナスの群生地があり、こちらも訪れた人を楽しませてくれます。鳥と花の両方を観察するなら、ベストシーズンは初夏から夏にかけてになります。

ただし、夏の春国岱は蚊が大量に発生するため、長袖長ズボンや帽子を着用して肌の露出を避け、虫よけスプレーを使って万全の状態で散策するようにしましょう。

17万人の人口を擁する道東最大の都市であり、北海道の三大工場都市のひとつでもあるため、自然のイメージが浮かばないといわれているのが釧路エリアです。

しかし実際には、釧路湿原や阿寒国立公園を始め、雄阿寒岳・雌阿寒岳などの火山帯、太平洋に面した地形など多くの自然に恵まれています。

細岡展望台から見る広大な釧路湿原

日本最大の湿地帯でラムサール条約に登録されている釧路湿原の東にあり、釧路湿原全体が一望できるスケール感から、別名「大観望」と呼ばれています。

細岡展望台からは、目の前で大きくうねりながら釧路湿原内を流れる釧路川、その向こうには宮島岬とキラコタン岬が見えます。

湿原なのにどうして岬があるのか不思議ですが、釧路湿原は6000年前まで浅瀬の海だった時代があり、宮島岬とキラコタン岬は当時からそこが岬であったからです。

天候が良ければ、釧路湿原の果てにそびえる雄阿寒岳と雌阿寒岳、さらには摩周岳などの山岳地帯まで見渡すことができ、270度パノラマの釧路湿原を堪能できます。

なかでもおすすめなのは、午後から夕方の時間にかけて日が傾くタイミング。オレンジや赤、紫など刻一刻と空の色が変化し、暗くなるにつれて阿寒連峰や木々がシルエットになって釧路湿原に闇がにじんできます。

一方で、釧路川の流れには地平線に沈む太陽の光が反射し、キラキラと眩しく輝きます。

両者のコントラストは息を飲むほど美しく、夕日を見るために細岡展望台を訪れる人が大勢います。

サテライト展望台とは、釧路市湿原展望台にある釧路湿原展望遊歩道を通って行ける展望台です。

ここでは釧路湿原展望台ではなく、わざわざ遊歩道を歩いていくサテライト展望台をおすすめします。それは、釧路市湿原展望台から釧路湿原を見渡すと手前の木々が視界を邪魔をしてしまうからです。

遊歩道といっても木で整備されており、左回りのコースは階段や吊り橋がありますが、右回りのコースを選ぶと平坦な道が続いているので誰でも気軽に散策ができます。

15~20分ほど歩いて辿り着くサテライト展望台は、開けた視界一面に釧路湿原が広がり、夏の青々とした湿地はサバンナの雨期、黄葉が大地を染める秋の湿地はサバンナの雨期のようです。

視界を遮るものはなく、展望台のどこから見ても雄大な景色が眺められますが、実は見えている釧路湿原は全体の半分程度でしかありません。

それを知った上で訪れてみると、改めて釧路湿原の広さを感じられるでしょう。

釧路湿原の北東に位置にあるコッタロ湿原は、キタヨシとスゲで構成される低層湿原です。

アイヌ語の「水が沸くところ」という意味が地名となっているように、湿原内を流れるコッタロ川や大小の沼が多く見られる水の豊かな場所で、展望台からの景色は他の湿原とは異なった美しい景色が広がります。

釧路湿原のなかでも原始の姿を多く留めており、野生動物が多くやってくる場所としても知られています。

展望台に向かうドライブ中でも、エゾシカやキタキツネ、シマリスなどたくさんの動物を目にするチャンスがあります。

展望台からは、コッタロ湿原を営巣地としているタンチョウやアオサギなどの野鳥の観察が行えるので、ぜひこうした野鳥を探してみましょう。

ただし、少し急な坂や階段を登らなくてはならないため、体力がない方や高齢の方は注意が必要です。

尻羽岬(しれぱみさき)は、釧路町にある厚岸湾に突き出た岬で、北海道民にもあまり名が知られてない秘境です。

視界を遮る人工物が建っておらず、人があまり訪れない場所のため、草原から断崖、太平洋へと続く景色をひとり占めできます。

また、先端付近から海を見下ろしてみましょう。そこには鳥居が立つ帆掛岩と呼ばれる奇岩があります。

帆掛岩には船で逃げていた義経が猛吹雪で座礁後、よじ登った崖で石像になり岩が船の形になったという伝説があるので、本当に船に見えるか確認するのも楽しみ方のひとつでしょう。

そして、そんな伝説が残る奇岩の周辺では、運が良ければ一休みするゼニガタアザラシの姿が見られることもあるそうですよ。

なお、長い砂利道を車で走ったあと、駐車場に車を停めてからは人が踏み倒してできた道を進む必要があります。岬の先端までは柵や街灯はないため、雨天や日没後、強風時などは避けて散策してください。

釧路でのカヌー体験は、国立公園に指定されている釧路湿原を流れる釧路川を下るルートで、観光客に人気です。

釧路湿原の中を流れる釧路川は、本流に1か所もダムが無く、源流から河口の釧路港までカヌーで下ることができるため、カヌーの聖地と呼ばれています。

塘路湖から細岡展望台のある細岡までのコースが最もメジャーで、のんびりと釧路湿原の中を下ることができます。

タンチョウやエゾシカ、キタキツネなどの野生動物やカワセミやヤマセミ、オシドリといった野鳥も運が良ければ見ることもできます。

鳥のさえずりと水をかくパドルの音だけが耳に届くなか、川面には自然が織りなす景色や青い空と白い雲が映り、タイミングが合えば湿原を走る観光列車ノロッコ号の姿を楽しめます。

釧路湿原のカヌー体験は通年を通して開催されていて、どの季節も見える景色が違うので魅力的です。

動物に会いたいのであれば朝か夕方がおすすめ。

夏は観光の繁忙期でカヌーは特に人気なので、早くに予約するのがいいでしょう。

釧路市北部に位置し、マリモの繁殖で知られる阿寒湖の正式名称は阿寒摩周国立公園です。

阿寒摩周国立公園には阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖、神の子沼など1市10町に跨る広範囲が含まれますが、その9割が未開発地域という手つかずの自然が多く残っており、周辺には雄阿寒岳や雌阿寒岳、硫黄山などの火山も多く、北海道らしい雄大さを感じられるエリアになります。

遊覧船乗り場

見どころはたくさんありますが、阿寒湖畔エコミュージアムセンターからまりもの里桟橋までは、ボッケ遊歩道と呼ばれる阿寒の自然を満喫できるスポットがあります。

遊歩道はエゾマツやトドマツなどの針葉高木や、阿寒湖畔の景色を眺めながらの散策ができるのですが、なかでも見どころのひとつにスポット名にも含まれるボッケがあります。

ボッケとは、アイヌ語の「煮えたつ」が由来となっており、地下から蒸気や火山ガスが泥と一緒に吹き出す現象を指すもの。ボコボコと音を立てながら膜が破裂する様子は、見た目は地味ですが、ほかではなかなか見られない貴重な体験となるでしょう。

阿寒湖温泉街から車で20分ほどの場所にある「オンネトー」も必見の価値ある場所です。

別名「五色沼」と呼ばれ、訪れる季節や時間によって湖面の色を変える神秘の沼として知られています。

エメラルドグリーンのオンネトー

深い青、澄んだ青、エメラルドグリーンと変化する色は、「オンネトーブルー」と称されています。

散策をするなら湖面が凪の状態が多く、鏡のようになって周辺の景色を映し出す午前中がおすすめ。

逆さの雄阿寒岳や阿寒富士の姿も圧巻ですが、秋になると紅葉した木々が湖面を境にシンメトリーに浮かび上がり、さながら一枚の絵画のような美しさを見せてくれます。

阿寒湖を湖上から楽しむことができるのが、「阿寒観光汽船」の遊覧船です。

景勝地の滝口を巡り、チュウルイ島の「マリモ展示観察センター」での見学を含む、阿寒湖一周約85分のクルーズですが、マリモだけでなく、雄阿寒岳などの阿寒湖周辺のダイナミックな自然も間近に感じれられるのもポイントです。

太郎湖と次郎湖はガイドブックなどには紹介されていることは少ないので聞いたことがない人も多いかと思いますが、湖畔の美しいフィールドを歩く楽しさを感じられるおすすめの場所です。

阿寒湖温泉街から車で5分ほどの場所に雄阿寒岳の登山口があります。

阿寒湖東部にある雄阿寒岳登山道入口から、徒歩で10分ほど進むと見えてくるのが太郎湖です。

太郎湖

さらにそこから10分歩くと次郎湖に到着します。

次郎湖

どちらも500~700mほどの小さな湖で、一見すると同じように見えますが、太郎湖には阿寒湖の湖水が流れ込んでおり、鯉などの淡水魚が棲んでいるため、じっと見ていると湖面に動きを感じます。

一方の次郎湖は湧水が溜まってできた湖で、周囲を林で囲まれており、静寂さが際立ちます。

太郎湖と次郎湖の両者をよく観察してみると、それぞれの良さや美しさを味わえるでしょう。

次郎湖まで行くのはやや大変で、辿り着くまでに登山口から2〜30分ほど歩きます。

また、道が細い場所もあり、ぬかるんでいるところも多いので、歩きやすい靴や汚れてもいい格好で行くようにしましょう。

アップダウンはあまりありませんが、あくまで登山道にはなるので無理のないように行くことをおすすめします。

そしてできれば熊鈴などのクマ対策も忘れずに。

双湖台は、阿寒湖から弟子屈町へと抜ける国道241号(阿寒横断道路)の途中にあるので、屈斜路湖や摩周湖のほうに行くのであればついでに立ち寄ってみるとよいでしょう。

展望スペースから見下ろすと、エゾマツなどの高木が茂る樹海のなかに、北海道の形に似た「ペンケトー」とその奥に「パンケトー」の2つの湖が見えます(パンケトーはほぼ見えませんが)。

双湖台の所以となった2つの湖は、実は太古は1つの大きな湖としてありましたが、雄阿寒岳の噴火によって土砂でせき止められ、阿寒湖を含む3つの湖に分かれました。

この3つの湖は今も川でつながっており、阿寒湖から阿寒川へと流れています。

なお、「パンケトー」は、「ペンケトー」よりも大きい湖なのですが、観光シーズンの時期は周辺の木が生い茂っているため、姿はほとんどわかりません。そのため、幻の湖とも呼ばれています。

2つの湖は立ち入りが制限されており、気軽に目視できるのは双湖台からのみなのです。

双岳台も、阿寒湖から弟子屈町へと抜ける国道241号(阿寒横断道路)の途中にあり、双湖台から5分ほど走らせると見えてくるので、ぜひ立ち寄りましょう。

双岳の名のとおり、手前に広がる原生林の向こうには雄阿寒岳がそびえ立ち、奥には雌阿寒岳の姿を一望できます。

手前が雄阿寒岳、奥が雌阿寒岳

雄阿寒岳はアイヌ語で男の山という意味のピンネシリ、雌阿寒岳はアイヌ語の女の山の意味があるポンマチネシリが由来となっており、2つ合わせて夫婦岳とも呼ばれています。

猛々しい山容で男性的な雄阿寒岳と、山裾がなだらかなものの、標高は雄阿寒岳よりも高く、今も噴煙を上げる雌阿寒岳(※2つとも活火山です)。2つの山を夫婦と思って眺めてみると、また違った面白さがありますよ。

阿寒湖温泉街から車で5分ほどの場所に阿寒湖畔スキー場があります。

冬の間はスキー場のゲレンデになっているのですが、雪がない期間は、阿寒湖畔スキー場の中腹からスタートする「白湯自然探勝路」から山頂を目指して軽い登山が楽しめるのです。

標高950mの山ですが、展望台がある場所までは標高815mあり、そこから見渡す阿寒湖と雄阿寒岳は絶景です。

スキー場は拓けた草原を歩きますが、白湯自然探勝路に一歩足を踏み入れると、視界は一遍します。

森のなかを進むと温泉が流れる川があったり、ボッケと呼ばれる地下から上がった火山ガスが泥と一緒に吹き出す現象が見られ、地球のエネルギーを肌で感じられますよ。

展望台からは雄阿寒岳と阿寒湖が一望できるほか、白龍神王が祀られている祠があることから、近年パワースポットとして人気が高まっているヤイタイ島も望むことができます。

登頂まで1時間はかからないくらいですが、ゲレンデ部分はそれなりの傾斜なので時間や体力にゆとりがある方におすすめです。

世界2位の透明度を誇る摩周湖と、日本最大のカルデラ湖である屈斜路湖を擁するエリアで、阿寒摩周国立公園の東側の半分を占める巨大なカルデラの地形と併せて、日本屈指の特殊な景観を成しています。

アイヌ語で「カムイトー(神の湖)」の名を持つ「摩周湖」。

最大水深212mのカルデラ湖である摩周湖は、世界レベルの透明度を誇り、湖面の深い青色は「摩周ブルー」と呼ばれています。

摩周湖を見るのであれば第一展望台が最もメジャーであり、レストハウスでお土産を購入することもできます。

2022年には「摩周湖カムイテラス」が新たにオープンして、オリジナルの摩周ブルーソフトや摩周霧ソフトを味わいながら、神秘的な摩周湖の景色を楽しめます。

ここではその美しい絶景から、星空観察会やフォトウエディングなども行われています。

「第三展望台」は、第一展望台より標高が高い位置にあるため、摩周湖のほぼ中央に浮かぶカムイシュ島を眼下に迫力ある景色が楽しめます。

摩周湖を背に向けると、硫黄山や藻琴山を臨むことができます。こちらも忘れずに見ておきましょう。

個人的には第一よりも第三展望台のほうが断崖を望むことができ、北海道の絶景らしい風景を感じることができるので、おすすめです。

摩周湖から国道52号を屈斜路湖へ25分ほど進むと、至るところから噴煙が吹き出す黒々しい山が見えてきます。

噴煙が立ち上がる硫黄山

アイヌ語で「アトサヌプリ(裸の山)」の意味を持つその山は、地元民からは硫黄山と呼ばれ、その名のとおり硫黄の独特の匂いが一体に漂わせています。

砂利道を歩いて白煙が吹き出る噴気孔のそばまで近づけるため、地球の蠢きをよりダイナミックに感じられます。

剥き出しの山肌に自然の力強さを感じる一方で、麓にはエゾイソツヅジの群生地があり、6~7月にかけて可憐な白い花を咲かせます。

秋になると紅葉が見事な場所もありますが、どちらも落石のため一般の立ち入り禁止となっています。ただし、ツアーに参加すると観光が可能となっていますよ。

秋から冬の期間には硫黄山のライトアップが行われており、日中に見る景色とはまた違った姿が楽しめます。

ライトアップされた硫黄山

屈斜路湖は日本のみならず世界でも有数の広さを持つカルデラ湖で、どこから見てもコバルトブルーの湖水が美しい人気の観光地です。

冬の砂湯

しかも、湖畔の砂浜を掘ると温泉が出るので、好きな場所に自分で露天風呂が作れてしまう珍しい場所でもあります。

周辺が火山地帯のため、砂浜の下の水が常に温められた状態となっているのが、湖畔で砂湯を楽しめる理由です。また、屈斜路湖は淡水なので海水のようにべたつかず、気持ち良く入れるのも人気に一役買っています。

しかし、実際には体が浸かれるほど穴を掘れる人は少なく、途中で断念してしまうのだとか。その場合でもスワンボートの乗り場近くに無料の足湯があるので、膝まで温泉に浸かりながら屈斜路湖を眺めることができます。

屈斜路湖を囲むようにある外輪山には、それぞれ異なる魅力を持つ美幌峠と津別峠があります。

美幌峠は標高525mに美幌峠展望台があり、展望台に隣接して「ぐるっとパノラマ美幌峠」という道の駅もあります。

展望台までの道は道幅が広く、カーブもそこまできつくないので走りやすく、眼下に見える屈斜路湖を楽しみながらのドライブができるでしょう。

峠の頂上からは、ぽっかりと中島が浮かぶ屈斜路湖を上から眺められ、天気が良い日には硫黄山や知床連山も肉眼で確認できます。

その景色はまさに絶景。

これに対し、津別峠は外輪山では最も標高が高く、津別峠展望施設がある場所は標高947mとなります。道中は道幅が狭く、くねくねとカーブが多いので、道中に景色を楽しむ余裕はそこまでないでしょう。

しかし、辿り着いた先からは、日本一大きい屈斜路湖を包み込むように続く阿寒連峰の稜線と、その奥の雄大なオホーツク海まで一望できます。

さらに、どちらも春から秋にかけての早朝は、雲海が見られる絶好のポイントです。

美幌峠の場合、屈斜路湖の湖上に雲海ができると雲海を間近で見られますが、埋もれてしまうと景色は楽しめません。

一方で、津別峠で見られる雲海は、太平洋沿岸で発生した海霧が風に運ばれたもの。

気象条件によっては、遠くの山頂を残して周囲が雲に飲み込まれ、地平線まで続く大雲海が広がる絶景になります。

また、津別峠のほうが標高は高いため、雲海を見られる可能性は高くなります。

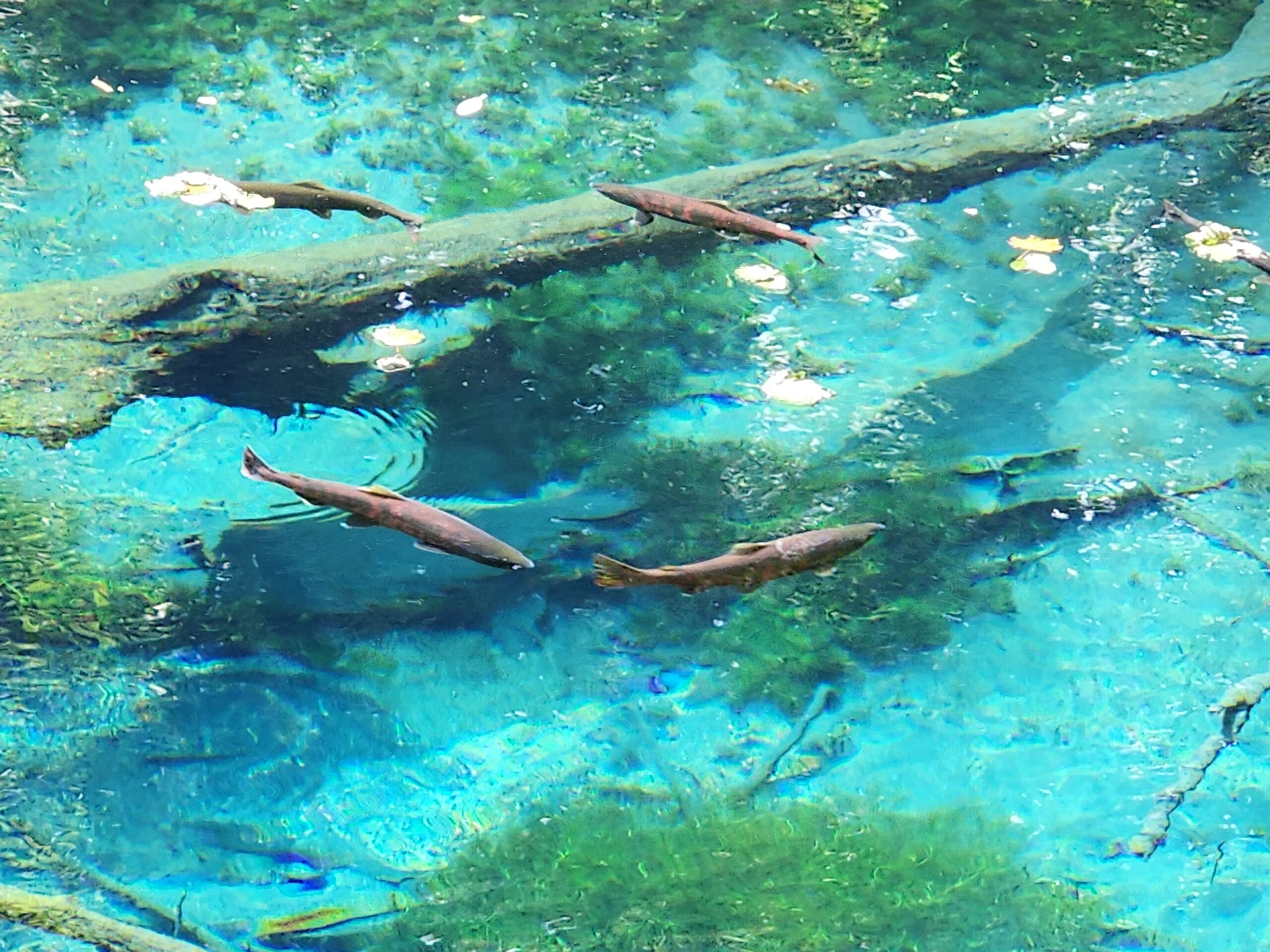

斜里郡清里町南部の森林にある池で、アイヌ語で「神の湖」という意味を持つ摩周湖(カムイトー)が水源といわれているため、この名前がつけられました。

摩周湖からの伏流水は透き通っていますが、池の底には白い砂があるため、水面はコバルトブルーの鮮やかな色に輝いています。

また、一年を通して水温が8℃前後に保たれているので、池に落ちた木は腐らず、いつまでもその姿のまま。理屈はわかっていても、この池が神の子と呼ばれる所以を感じてしまいますよね。

池自体の美しさもさることながら、なかをよく観察してみると体長20cmほどの魚が泳いでいます。

正体はオショロコマという、日本では北海道でしか見られない貴重な種類。

景色と併せて目を楽しませてくれます。

神の子池に行く道は狭くダート道となっているので、大型の車やバイクで行く方は注意してください。

弟子屈町の小高い丘にある「900草原(きゅうまるまるそうげん)」。総面積1,440ヘクタールの広さを誇る町営牧場です。

放牧草地が930ヘクタールあることから、900草原と名付けられました。

360°見渡せる展望台からは、1000頭以上の牛が草を食む牧草地や弟子屈町を一望できるほか、摩周岳や硫黄山、藻琴山を遠くに望むことができます。

また天気が良ければ、雄阿寒岳と雌阿寒岳を眺めることも。敷地内にはパークゴルフ場とレストハウスが併設されています。

展望台には年間を通して行くことはできますが、レストハウスがオープンしているのは5月~10月までなので、春の道東巡りのついでに訪れてみるのをおすすめします。

北海道らしい雄大な自然が楽しめるエリアですが、太平洋に面した海岸線が長く続き、夏でも冷涼で過ごしやすい気候と霧の発生が多いため、感傷的な気分にも浸れるエリアです。

愛冠岬からの景色は絶景

愛冠岬は「あいかっぷみさき」と読みますが、まったくラブの意味はありません。

アイヌ語のアイカップ(矢の上のもの)が由来となっており、「できない」「届かない」という意味がある地名ですが、そこから転じて「できそうもない困難を乗り越え愛の栄冠を得る」との思いで名づけられています。

厚岸湾に突き出すようにある岬の先端には、想いを叶える鐘「愛の鐘ベルアーチ」が設置されており、名称と相まって恋人たちに人気の観光地となっています。

しかし、ロマンティックな名前とは裏腹に、愛冠岬から望む景色は勇壮で荒々しさを感じる一面も。

80mの断崖絶壁からは、コシジロウウミツバメやエトピリカなどの海鳥の繁殖地として知られる大黒島を眼下に望み、左側に見える筑紫恋海岸線は30~40mの崖が続いてまさに絶景です。

浜中町の西南端、厚岸町との境界付近にある岬で、笹に覆われた道有林を進んだ先にあります。

数10mの断崖が続く景勝で、轟轟と音を立てて荒く削られた岩肌に打ち付ける波は、見ているだけで迫力があります。

絶景の涙岬

涙岬の地名は、波をかぶるとまるで涙を流している乙女のように見える岩に由来しています。そのむかし、娘に会うために厚岸から船で出た若者が岬で座礁してしまい、それを知った娘は泣きながら若者の名前を叫び続け、やがて岩になったという言い伝えによるもの。

さらに、涙岬から左にある立岩は、泣いている娘に近づこうとする若者の姿にも見えるとされています。

岬の先端に向かう途中には立岩に向かうルートもありますが、涙岬からも立岩を望むことができ、嵐の夜は娘のすすり泣く声と、若者の叫び声が風と混じって聞こえるといわれています。

根室市と厚岸町の間にある霧多布半島の西側の端にある岬で、琵琶瀬湾に突き出た形をしています。

岬からは浜中町で動物王国を作った作家のムツゴロウさんが最初に移住をした隆起海食性台地の嶮暮帰島や、浜中湾の海岸線など風光明媚な景色が広がります。

西にあるため夕日が有名な場所ですが、夏の早朝に繰り広げられるコンブ漁の出航は、アゼチ岬ならではで一見の価値があると思いますので、早起きできる人はぜひ見てみてください。

アゼチ岬の反対側、霧多布半島の東に位置する霧多布岬(きりたっぷみさき)は、正式名称を「湯沸(とうぶつ)岬」といいます。

海岸線は荒立った太平洋の波に浸食されて標高40~60mの断崖絶壁となっており、そこはまさに絶景。

また、運がよければトッカリ(アザラシ)を見ることができることもできるため、別名トッカリ岬とも呼ばれていますが、近年は野生のラッコの生息地として有名になり、現在は親子を含む十数頭が確認されています。

相手は野生のため、行けば必ず100%出会えるとは限りませんが、母親や子どもをお腹に乗せて水面をプカプカと浮いていたり、両足のひれをかいてくるくると水中を回る姿を見に、連日観光客が立ち寄っています。

なお、遊歩道や岬の先端からは、ラッコの姿は肉眼でなんとか確認できるものの小さくしか見えないので、しっかりと観察するなら双眼鏡を用意していくのがよいでしょう。

今はすっかりラッコで有名な霧多布岬ですが、7月になるとエゾカンゾウやアヤメの群落が見事に花を咲かせます。

湯沸灯台の付近には霧多布岬キャンプ場があり、6月から10月の間は絶景を眺めながらキャンプができるので、花や夕日、星空鑑賞なども楽しみに訪れてみてはいかがでしょうか。

夕日が美しい霧多布岬キャンプ場

琵琶瀬(びわせ)展望台は厚岸町から霧多布岬までの道道123号線沿いにあり、国内5位の面積を誇る霧多布湿原を見渡す高台にあります。

北側は湿原内を蛇行する琵琶瀬川、南側は太平洋の大海原と、360度のパノラマが視界に広がります。

観光シーズンの春から秋にかけては、美しい緑の湿原に300種類もの花が咲く様子から「花の湿原」とも呼ばれる霧多布湿原ですが、海霧が発生しやすいタイミングのため、展望台からは真っ白で何も見えない可能性もあります。

一方、9月は晴れ間が多い時期になり、とくに秋が深まる10~11月は、黄金色の湿原を蛇行する川の水面や鉛色の空の景色が、北海道とは思えないような異国感のある雰囲気を纏います。

黄金色の湿原

青々とした湿原も綺麗ですが、秋に訪れる琵琶瀬展望台はほかではなかなか見られない絶景が味わえます。

オホーツク海を始め、サロマ湖や能取湖、網走湖など海や湖を原点とした自然の美しさを感じられるエリアですが、丘陵地や山林も多く、訪ねる場所によってさまざまな景色を楽しめます。

網走市の北側にある能取湖の東側からオホーツク海に突き出した岬で、西には能取湖、東には知床連山、そして真正面の北には美しいオホーツクの大海原が広がっています。

岬の先端には灯台と管理事務所しかありませんが、この灯台こそが能取岬へ行くひとつの大きな理由になります。

能取岬はそこに行くことが旅の目的となるような魅力があるとして、2019年に「恋する灯台」に認定されています。

白と黒の縞模様で八角形をしている灯台は、1917年(大正時代)に建てられたもので、当時のモダンで洗練されたデザインが反映されています。

また、周辺の一部は牧場(網走市営美岬牧場)となっており、5月から10月にかけては牛や馬が放牧され、広い海と空を背景に草原をのどかに闊歩する姿や、北海道らしい牧歌的な風景には欠かせない牧草ロールが点在する光景が見られますよ。

女満別から網走に向かう国道39号線沿いの田園地帯をひたすら進むと、7本のカラマツが並んで立つ小高い丘が見えてきます。ここが通称「メルヘンの丘」と呼ばれる場所で、まるで童話の世界に迷い込んだような世界観が味わえると、撮影スポットとして人気です。

丘の稜線上に間隔を開けて立つカラマツの目の前には畑が広がっており、春は小麦の葉の眩しい緑、夏はじゃがいもの白い花、秋は小麦の穂が黄金色に輝き、季節によって異なる風景を見せてくれます。

季節によって見られる光景が異なります

晩秋にはすべての収穫が終わりますが、来年の種まきのための畝(うね)が作られており、何も植えられていない畑とカラマツの景色も味わい深く、思わずシャッターを押してしまいたくなる光景です。

また、晴れた日中の撮影では背景の澄んだ青空と遠くの山並みが映えますが、夕暮れになると空が茜色になり、影となったカラマツが幻想的な雰囲気へと誘ってくれますよ。

いつ来ても、いつ撮っても絵になる。「メルヘンの丘」は一年を通じて通い詰めたい名所といえるでしょう。

5月に網走に行くのであれば、30分ほどで行ける「東藻琴芝桜公園」で一面に咲く芝桜を見ることをおすすめします。

大空町東藻琴にある「東藻琴芝桜公園」は、10ヘクタールもの広大な敷地一面に芝桜が植えられた芝桜の名所で、今やかなり人気のスポットとなっています。

5月〜6月上旬には芝桜が満開になり、公園の斜面はピンク色に染まります。

一面ピンクの様子はまさに「映えスポット」で、今ではSNSでアップしている人がたくさんいます。

園内には、展望台やピンク色の鳥居がある「山津見神社」など見どころがたくさんあります。

また、キャンプ場や釣り堀、ゴーカートコース、温泉、足湯などがあり1日中楽しめる場所です。

開花状況をホームページから確認して行くのがおすすめです。

道東はとにかく絶景スポットが多すぎます。

ここで紹介したものがすべてではなく、道東は車で走っているだけでもそこら中に絶景があるのです。

これらの場所をすべて周ることは難しいですが、計画している旅の途中に寄れそうな場所があればぜひ天気のいい日に立ち寄ってみてください。

今回は春から秋の絶景を紹介しましたが、冬は晴れる日が多くさらに美しい景色を見ることができます。

運転が怖くて実際に訪れることを躊躇する方も多いですが、電車など公共交通機関を使ってぜひその美しさを見ていただきたいです。

冬に道東に来る予定のある方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

最高の旅になりますように!